「小説を書きたいけど、アイデアが出ない」「書き始めたけど続きが思いつかない」「文章の表現力をもっと高めたい」…そんな創作の悩みを抱える人に朗報です。

日本発の小説執筆特化型AI「AIのべりすと」が、あなたの創作活動を強力にサポートします。

「AIのべりすと」は、小説やストーリーを自動で生成できる人気のAIライティングツールです。

ぼー

ぼー実際に使ってみると、AIとは思えないほど自然な日本語で物語を紡いでくれて、創作意欲がどんどん湧いてきます!

本記事では、初心者でも安心して使えるように、AIのべりすとの基本的な使い方から、無料・有料プランの違い、プロンプトのコツまでをわかりやすく解説します。

二次創作やオリジナル小説に挑戦したい方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

AIのべりすととは?

AIのべりすとは、小説執筆をサポートする文章生成AIで、特に個人の趣味で物語を創作する方々の強い味方となるツールです。

このツールの魅力は、初心者から上級者まで幅広いユーザーに対応した柔軟性にあります。

- 小説を書くことを趣味としているが、プロットや文章のアイデアが尽きることが多い方

- 自分の創作活動にAIを取り入れ、新しいスタイルやアイデアを探求したい方

- 二次創作や短編小説など、短時間で文章を仕上げたい方

AIのべりすとは、利用者の入力したプロンプトに基づき、自然な文章や物語の展開を提案します。

さらに、キャラクター設定やシチュエーション作りを効率化することで、創作活動を加速させます。

このツールが特におすすめなのは、短時間で質の高い作品を仕上げたい方や、新しいアイデアを引き出したい方です。

自由度の高い応用機能も備えており、初心者でも操作しやすい一方で、経験豊富な創作者にはさらに深い活用が可能です。

AIのべりすとは「無料」で使える?

AIのべりすとには無料プランが用意されており、初めて利用する方でも気軽に試すことができます。

基本的な文章生成機能にアクセスでき、操作感や出力品質を確認するには十分です。

無料プランでできること

無料プランでできることの一例は以下のとおりです。

- 出力回数制限:1時間あたり約45回まで(サーバー状況により変動)

- 利用可能モデル:スーパーとりんさま Lite、すぴこさま Lite

- 最大出力文字数:スーパーとりんさま Liteで約250文字、すぴこさま Liteで約390文字

- サーバー:共用(混雑時は遅延の可能性あり)

- 広告表示:あり

短文やプロンプトの試行錯誤を通して、AI小説生成の仕組みを体験するのに最適な環境です。

無料プランの制限

AIのべりすとは無料でも使えますが、無料プランにはいくつかの制限があります。

- 文字数制限:一度に出力できるのは短文のみ

- 回数制限:1時間あたり約45回まで、それ以上は待機時間が必要

- 機能制限:高度なモデルや専用サーバー、高精度モードは利用不可

そのため、長編小説や大規模なプロジェクトに活用するには物足りない場合があります。

まずは無料プランでツールの特性を試し、必要に応じて有料プランへの移行を検討するのが賢い使い方です。

AIのべりすとの「課金プランと無料プラン」の違い

AIのべりすとをより快適に使うには、無料プランと有料プランの違いを理解することが大切です。

本章では、料金や機能の違いを整理して紹介します。

有料プランの料金と機能

AIのべりすとの有料プランでは、文章生成の自由度と利便性が大幅に向上します。

主なメリットは以下のとおりです。

代表的な料金プランは以下のとおりです。

| プラン名 | 月額料金(税込) | 出力回数 | 高精度モード |

|---|---|---|---|

| ボイジャー | 1,090円+税/月 | 月6,000回まで | 利用不可 |

| ブンゴウ | 1,800円+税/月 | 月6,000回まで | 一部利用可 |

| プラチナ | 3,150円+税/月 | 無制限 | 利用可 |

AIのべりすとのおすすめのプランは?

利用頻度や執筆スタイルによって、選ぶべきプランは異なります。

- ライトユーザー:ボイジャー

→ 短編中心・月数本の執筆なら十分 - 本格的な小説執筆:ブンゴウ

→ 長編小説や定期的な創作に最適 - プロ志向・高精度が必要:プラチナ

→ 速度・精度・無制限利用のフル機能

特に創作頻度が高い方や本格的な二次創作・小説執筆を目指す方にはブンゴウ以上がおすすめです。

AIのべりすとの使い方

続いて、AIのべりすとの使い方について「小説モード」と「チャットモード」それぞれで紹介していきます。

小説モードの使い方(書き方・作り方)

「小説モード」は、AIのべりすとの主要機能の一つで、ストーリー構築を効率化するためのモードです。

利用者が簡単なプロットや状況設定を入力するだけで、AIがそれを基に物語を展開させ、自然で豊かな文章を生成します。

具体的な使い方としては、まず物語の舞台や登場人物の背景を入力します。

たとえば、「中世の城下町で、一人の少年が魔法の力を見つける」というプロンプトを設定すると、それに基づいたシーンやキャラクターの行動をAIが提案します。

簡単なあらすじや場面設定を入力すると、AIが内容を具体化。

AIが生成したテキストを基に、キャラクターのセリフや状況描写を追加。

必要に応じて、文章を再生成したり、プロンプトを調整することで、理想的な結果を得られます。

生成された文章は編集可能で、AIの出力内容を修正したり、さらに細かい指示を追加したりすることで、希望する方向性に調整できます。

文章生成と編集を繰り返すことで、初心者でもスムーズに物語を完成させることが可能です。

このモードは、プロットの作成に時間をかけられない方や、短時間で文章の基礎を作りたい方に最適です。

プロンプトの質が生成結果に大きく影響するため、具体的でわかりやすい指示を心がけると、より満足のいく結果が得られます。

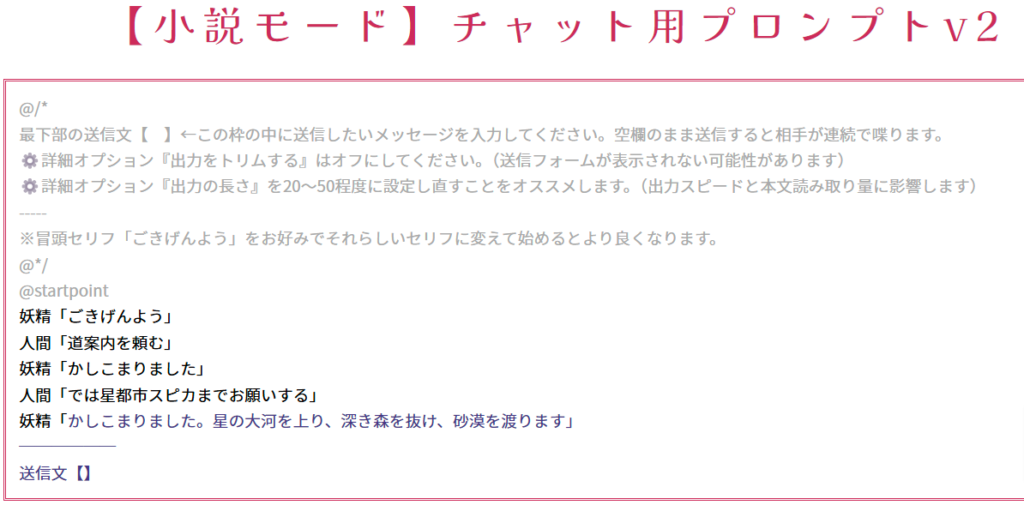

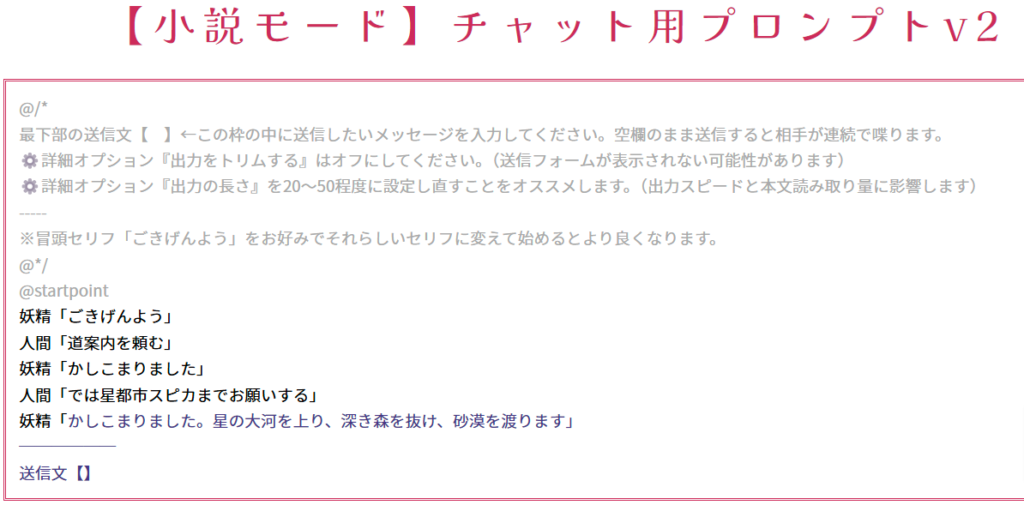

チャットモードの使い方

「チャットモード」は、AIのべりすとを利用して物語を対話形式で進めることができるモードです。

このモードでは、利用者がAIと会話を交わすようにプロンプトを入力し、それに応じてAIが文章を生成します。

特にキャラクター同士の会話や、即興的なストーリー展開を求めるシナリオライティングに適しているでしょう。

使い方の基本はシンプルで、まずストーリーの概要やキャラクターのセリフをプロンプトに入力します。

たとえば、「主人公が森で妖精と出会い、道案内を頼む」という状況を入力すると、AIはその設定を基に主人公と妖精の対話を作成します。

さらに、「妖精が少し意地悪な性格」といった性格設定を加えることで、よりユニークな対話が生成されます。

このモードの最大の利点は、リアルタイムで物語を進行させられる点です。

たとえば、AIに「次はどうする?」と問いかけることで、物語の展開をAIに委ねたり、AIの提案を基に新たな展開を考えたりすることが可能です。

また、生成された文章の一部を修正したり、AIに再提案を求めたりすることも簡単なので、完全に自分の思い通りの物語を柔軟に作れます。

「チャットモード」は、創作のスピード感を大切にしたい方や、キャラクター間の会話に重点を置く物語を得意とする方に特におすすめです。

対話形式を活用することで、キャラクターの個性がより際立つ作品を作成することができます。

【応用編】AIのべりすとを使いこなす方法

次に、AIのべりすとを使いこなすための便利な機能について紹介していきます。

キャラクターブックの使い方

キャラクターブックは、AIのべりすとが提供する便利な応用機能の一つで、登場人物の詳細な設定を記録し、それをAIに反映させるツールです。

キャラクターブックを使えば、キャラクターの性格や背景、行動パターンに一貫性を持たせることができます。

特に複数のキャラクターが登場する長編小説やシリーズ作品において、強い味方となります。

具体的な使い方としては、キャラクターの名前や年齢、性格、経歴などを項目ごとに記録します。

たとえば、「エリック(25歳):冷静沈着だが、幼少期にトラウマを抱える」というように設定することで、AIはそのキャラクターの性格に沿った行動やセリフを提案します。

また、登場人物間の関係性も記録可能で、物語全体の一貫性が保たれやすくなります。

キャラクターブックを利用する最大の利点は、物語を進める過程で設定がブレることを防げる点です。

たとえば、長編小説でありがちな「初期設定を忘れてしまう」問題を解消し、常に一貫性のある描写が可能となります。

また、新しいキャラクターを追加する際にも、既存のキャラクターとの関係性を瞬時に整理できるため、物語の複雑化にも柔軟に対応できます。

キャラクターブックは初心者にも扱いやすい設計ですが、使いこなすことで物語の質を格段に向上させる強力なツールです。

MOD機能の活用方法

MOD機能は、AIのべりすとが提供する高度なカスタマイズ機能で、ユーザーが独自の文体や生成ルールを設定することができます。

MOD機能を使えば、特定のジャンルやスタイルに特化した文章生成が可能となり、自分の創作に合わせた最適なアウトプットができます。

具体的には、MOD機能を使って「ダークファンタジー向けの文体」や「コメディタッチの会話形式」など、特定の特徴を持つ文章を生成するようにAIを設定します。

たとえば、「古風で荘厳な表現を使用し、登場人物が重厚なセリフを話す」という指示をMODで設定することで、該当する作品に最適化された文章が得られます。

また、プロジェクトごとに異なる設定を保存できるため、複数の作品を同時進行する場合にも便利です。

この機能を活用することで、AIのべりすとが単なる支援ツールではなく、自分の創作スタイルを形作るためのカスタマイズ可能な相棒となります。

特に、創作の幅を広げたい中級者から上級者にとって、MOD機能は欠かせないツールとなるでしょう。

AIのべりすとで禁止ワードを指定する方法

AIのべりすとでは、生成される物語に不要な言葉を使わせないように設定できます。方法は大きく2つあります。

- プロンプトに直接指示を追加する方法

- 禁止ワードリストを利用する方法

まず、プロンプトに直接指示を追加する方法です。

たとえば、「『絶望』や『破滅』という言葉は使わずに、主人公が困難を乗り越える物語を書いてください」と記載すれば、AIはその条件を考慮して出力します。初心者でも簡単に使えるのでおすすめです。

次に、禁止ワードリストを利用する方法です。

あらかじめ含めたくない単語を登録しておくと、AIはそれを避けて文章を生成します。リストは最大300語まで指定でき、複数語を入力する場合は改行または「<<|>>」で区切ります。

このように禁止ワードを活用すれば、物語の雰囲気をコントロールしやすくなり、作品全体の一貫性を保つことができます。

AIのべりすとで小説を書くときのプロンプトのコツ

プロンプトの設定は、AIのべりすとを使いこなす上で最も重要な要素の一つです。

プロンプトが適切なほど、AIは意図を正確に理解し、高品質な文章を生成しますが、曖昧なプロンプトでは生成結果が不安定になることも…。

以下に、効果的なプロンプトの作成方法と活用のコツを詳しく解説します。

1. 具体的かつ簡潔に書く

プロンプトは、AIがどのような文章を生成すべきかを指示する重要な情報です。

そのため、具体的な設定を盛り込みつつ、簡潔にまとめることが求められます。

たとえば、「少年が夕暮れの海辺で魔法の本を見つける」というプロンプトでは、シチュエーションが明確であり、AIが物語を展開しやすくなります。

2. 意図を明確に伝える

生成される文章の方向性をコントロールするためには、ストーリーのトーンや目的をプロンプトに記載することが効果的です。

たとえば、「感動的で心温まる雰囲気で展開してください」や「テンポが速く、アクション主体の場面にしてください」といった具体的な要望を加えることで、出力の精度が上がります。

3. テンプレートを活用する

テンプレートは、プロンプト作成の手間を省きつつ、一定の品質を保つために役立つ方法です。

たとえば、以下のようなテンプレートを作成しておくと便利です。

【状況】: 主人公が困難に直面する。

【行動】: その困難を乗り越えるための手段を模索する。

【結果】: 主人公が成功または失敗する。

このような構造化されたプロンプトは、ストーリーの展開をスムーズに進める助けとなります。

4. AIの再生成を活用する

一度の生成で満足のいく結果が得られない場合でも、プロンプトを微調整し再生成を行うことで、より良い結果を得られることがあります。

たとえば、特定のシーンが思った通りに生成されなかった場合、「もっと詳細な描写を加えてください」や「キャラクターの感情を強調してください」と追加指示を出し、再生成を行います。

AIのべりすとが使えなくなったときの対処法は?

AIのべりすとが使えなくなった場合、いくつかの原因が考えられるので、以下に代表的な原因とその対処法を解説します。

1. インターネット接続の問題

AIのべりすとはクラウドサービスであるため、安定したインターネット接続が必要です。

接続が不安定な場合、ツールが正常に動作しないことがあります。

この場合は、Wi-Fiや有線接続の状態を確認し、必要に応じて再接続を試みてください。

2. 課金プランの期限切れ

課金プランの利用期限が切れると、一部の機能が利用できなくなることがあります。

公式サイトにログインしてアカウントの状態を確認し、必要であればプランを更新してください。

3. システムのメンテナンス

サービスが一時的に停止している可能性があります。公式サイトやSNSでアナウンスが出ているか確認し、復旧を待ちましょう。

特に予告なしの障害の場合には、数時間で復旧することが多いです。

4. キャッシュや設定の問題

ブラウザを利用している場合、キャッシュやCookieが原因で不具合が発生することがあります。

キャッシュのクリアやブラウザの再起動を試してください。

これらの方法で問題が解決しない場合は、初心者マニュアルや公式のDiscrodサーバーにあるサポートチャンネルで問い合わせるのが最善の手段です。

AIのべりすと使用時の注意点と利用上のマナー

AIのべりすとは便利で創作の幅を広げてくれるツールですが、利用にあたってはいくつかの注意点やマナーを守ることが大切です。

ここでは、著作権や利用規約、倫理的な観点から押さえておくべきポイントをまとめます。

著作権に関する注意

生成された文章の権利は基本的に利用者に帰属しますが、必ずしも完全なオリジナルとは言えません。

偶然、既存の作品と似通った表現が出力されることもあるため、公開前には類似性をチェックしておくと安心です。

また、二次創作として利用する場合には、原作の著作権を尊重し、各投稿サイトの規約を必ず確認することが大切です。

倫理的な配慮

作品を公開する際には、AIを利用したことを明記しておくと、読者に対して誠実な対応となり、誤解を防ぐことにつながります。

また、暴力的・性的な表現など不適切なコンテンツの生成は控えることが大切です。

さらに、実在の人物を誹謗中傷したり、センシティブな話題を軽率に扱わないよう、配慮をもって活用することが求められます。

セキュリティ上の注意

作品内には個人情報を含めないことが原則であり、住所や実名といった情報を入力するのは避けるべきです。

また、ツールを利用する際のアカウントやパスワードは適切に管理し、第三者に漏れないよう注意する必要があります。

さらに、創作した作品は定期的にローカル保存やクラウドバックアップを行い、万が一のトラブルに備えておくと安心です。

AIのべりすとに関するよくある質問

最後に、AIのべりすとに関するよくある質問とその回答について紹介していきます。

- AIのべりすとの危険性・安全性は?

-

AIのべりすとは便利な創作支援ツールですが、安全に使うためには以下の点に注意が必要です。

まず、プロンプトに個人情報を入力しないこと。生成された文章に反映される恐れがあるため、氏名や住所などは避けましょう。

次に、生成文をそのまま公開せず、必ず確認・編集すること。完全なオリジナルとは限らず、既存作品と類似する可能性があるからです。

さらに、不適切な表現や禁止ワードが出力される場合は、プロンプトを見直したり、必要に応じてサポートに報告してください。

- AIのべりすとで二次創作はできる?

-

AIのべりすとは二次創作にも活用できますが、著作権を尊重することが大前提です。

生成された文章自体はオリジナルとみなされる場合もありますが、既存作品のキャラクターや設定を扱う際は注意が必要です。特に商業利用は制限されることが多いため、非営利で楽しむのが安全です。

また、創作物を公開する際は、公式の利用規約を守り、出典や影響を明示するなどファンコミュニティへの配慮も欠かせません。元の作品のイメージを大切にしながら、健全に活用しましょう。

- AIのべりすとの保存方法は?

-

AIのべりすとで作成した文章は、公式の保存機能を使えばアカウントに紐づけて管理でき、他のデバイスからもアクセス可能です。

さらに、Wordやメモ帳などにコピーしてローカル保存したり、Google Driveなどのクラウドサービスにバックアップしておくと安心です。

長編の場合は、章ごとに分けて保存し、ファイル名に日付やバージョンを付けて管理すると効率的です。

AIのべりすとは新しい創作の可能性を与えてくれるツール

AIのべりすとは、日本語に特化した小説執筆AIで、初心者から上級者まで幅広い創作者を支援するツールです。アイデア出しやプロット作成、表現力の強化など、創作に関するさまざまな悩みを解決してくれます。

まずは無料版で基本機能を試し、必要に応じて有料プランに移行するのが効率的なステップです。長編執筆や高度な機能を使いたい人には「ブンゴウ」以上のプランがおすすめです。

今後もアップデートによって新しいモデルや機能が追加され、より自然で創造的な物語生成が可能になると期待されています。

まずは無料版から気軽に始めて、AIのべりすととともにあなたの中に眠る物語を紡ぎ出してみてください。